小6の秋になると、いよいよ受験生は本格的にがむしゃらになる時期に突入します。

だってもう入試まで3か月。

他の受検生たちも本腰を入れているはずなので、取り残されないようにがんばらないといけません。

うーん、でも小6の秋からって何をすればいいの…。

っていう私の疑問を払拭してくれる本が見つかりました!もっと早く発見したかった。

国立中学受検生は小6秋から何を勉強すればいい?

私立中を志望している子たちはそもそも、秋からとは言わず6年生になった時点で本気モードに変わっていることでしょう。

秋からはすでに、各志望校の対策に勉強内容がシフトしていることがほとんどでしょうし。

一方で国立中学校というのは、そこまでシビアではありません。

一部の首都圏難関校はあてはまりませんが、わが家のような非都市部にある国立中学校の場合は、小6秋から受検勉強を開始して合格するという神パターンも。

出題範囲が小学校学習要領の中に限られるので、すごい子だと対策しなくてもそこそこのポジションにいけるのかもしれません。

秋からの「入試まで3か月」という時期は、国立志望の子でも本気モードになる時期。

この3か月は言うまでもなく重要です!

しかし思うのですよ。

過去問をさせると言っても、3か月をかけてするほどの量はない。

もちろん過去問は取り組むけど、それ以外の時間の勉強は何をさせたらいいのだろうと。

「あれをさせようか」「こっちにしようか」「苦手を克服すべき?」「全教科網羅?」

とかいろいろ考えていたときに、図書館で見つけたこちらの本。

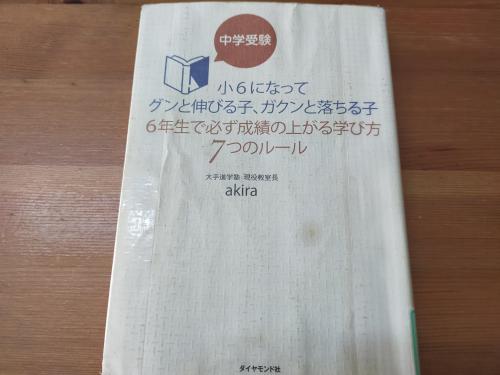

≫≫中学受験 小6になってグンと伸びる子、ガクンと落ちる子 6年生で必ず成績の上がる学び方 7つのルール【完全版】 [ akira(アキラ) ]

アンテナを張り巡らせているタイプではないので知りませんでしたが、中学受験界では有名な方が書いたベストセラー本みたいですね!

日能研の教室長をされている方のようで、メインは私立受験生向けです。

小6でグンと伸びるための勉強法

私が図書館で借りたのは、「完全版」じゃないので内容が少し違っているかもですが。

2011年に初版発行です。

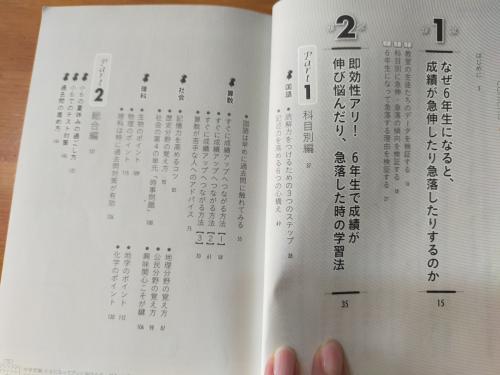

あんまりネタバレをしてもいけないし、レビューも得意ではないのでとりあえず目次を。

本の構成としては、6年生になって成績が伸び悩んでいる子のための科目別勉強法。

伸び悩まないための5年生での勉強法。

そして、入試前100日での勉強方法などなど。

とにかく、成績が「あれあれ?」な子の親が、子どものためにどのような勉強方法を提示すべきかが書かれています。

個人的には、科目別勉強法の項目が非常に参考になりました。

私立向けの本のように思えるけど、勉強方法は国立中志望でも参考になる部分は大きいです。

社会の勉強法をさっそく取り入れる

特に参考になったのは社会の勉強法。

国立中学の入試問題って、一問一答のものなんてほとんどありません。

単純に

(‘ω’)「御成敗式目を作ったのは?」(‘ω’)ノ「北条泰時!」

みたいのは出ないわけですよね。

某中学校で、「御成敗式目が作られたのと同じ時期に起こった出来事とそれを行った人物名を書け」みたいな問題がありました。

これはまだストレートなほうなんでしょうか。

国立中学受検では、社会は地理・歴史・公民の横断的な知識を。

そしてそれを、他の教科でも応用できるようにリンクさせておかないといけないんですよね。

さて、どうしたものか。

と思ったときに、発見したのがこの本の勉強法。

「学習内容をネットワーク化する例」ということで、掲載されていました。

白地図を用意してそこに、自分が知っている情報を書き込むというもの。

アウトプットの練習にもなるし、一目で関連が分かるのでこれは良さそう!

さっそくわが家でも、今住んでいる地域の分から始めてみました。

今更なのかもしれませんが、まぁやらないよりはマシ。

新しいことを覚えるのではなく、すでに覚えたことを思い出させる作業ですね。

まずは何も見ずに自分が知っていることを書かせ、その後で教科書やテキストを確認して漏れの確認をします。

地図帳が大活躍。

あとわが家では、ネットで公開されているプリントを使って暗記していたんですが、これも有効活用できました。

『ぷりんと保管庫』さんの、日本地理の都道府県テスト。

【参考】ぷりんと保管庫

各地域ごとに、代表的な産業や建物などから都道府県を解答する一問一答方式。

「これ教科書には出てないでしょ」と思うことでも、確認すると掲載されていることもしばしば。

暇なときにクイズ的に何度もやっていたので、違和感なく利用できました!

小6の入試前100日での勉強法

このあたりは、私立中学と国立中学の時間の使い方が違うことを実感。

私立の場合はこの時期はすでに、インプットではなくアウトプット中忍の勉強法に。

新しいことを覚えるよりも、今持っている知識をどのように維持するか、どのように精度を高めていくかが重要な様子。

国立中の場合は、100日前から「国立中学の問題の解き方」に進む塾が多いと思うので、時間の進み方が違いますね。

やはり私立受験生はスゴイ。

しかしやはりここでも、参考になるポイントはたくさんありました。

わが家の場合は、「簡単な問題の取りこぼしをなくす」ということ。

以前、友だちが通う塾で行った模試でも、非常に多かった書き間違いや計算ミス。

残りの3か月で、それを少しでも減らすべく、提示されている方法のいくつかを試してみようと思います。

あとは、巻末についている特別付録が良かった。

小学校で習うけど書き間違いが多い語句のまとめ表。

一度全部、書いてみてもらおうと思います。書けないだろうなぁ。

まとめ

まったく今更ですが、もっと早くいろんなことに取り組んでおけばよかったなぁと、後悔です。

今からできることには限りがあるけれど、全部やりきったと言える受検にするため、母子ともにがんばります!

コメント